一、课程介绍

班 级:2022级3044am永利官方网站硕士研究生

课程名称:《Behaviour and Decision-Making Research》

课 时:32学时

指导老师:孙祺章

客席讲师:吕杰妤、何黎胜

助 教:王子鸣

《行为与决策研究》(Behaviour and Decision- Making Research)课程是一门全英文硕士研究生课程。本课程通过课堂讲授、决策领域青年名师专题讲座、文献阅读研讨会、全流程科研实践、学术会议等多种教学手段,以帮助员工了解经典和当今的决策研究及理论、提高行为研究实践能力、提高学术素养和国际视野。

讲授课程和专题讲座介绍了风险决策、跨期决策、社会困境等心理学、认知科学、管理学和经济学等多个学科理论与研究,并介绍了包括眼动、鼠标追踪、生理测量(fMRI、EEG、TMS等)等决策过程和机制的研究方法。在实践部分,课程通过让员工直接参与包括实验设计、数据收集和统计分析等在内的全流程跨学科科研项目,培养员工跨学科的视角和综合思维能力,以为创新设计和科研突破提供加多元的视觉和坚实的研究基础能力。

二、青年名师专题讲座

专题讲座一:社会困境

讲座内容:

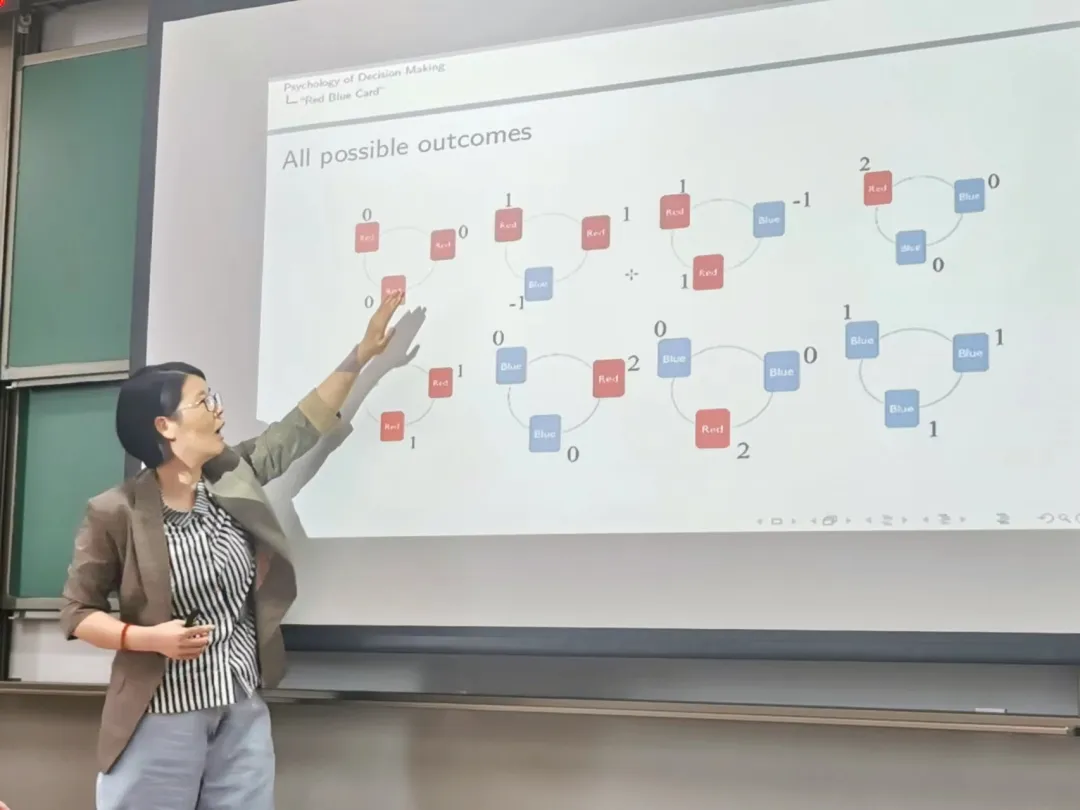

通过红蓝卡片线下互动的教学方式,吕老师为同学们分享了社会困境的经典研究、理论及其干预方式,包括社会困境定义、公共物品博弈、干预方式等。

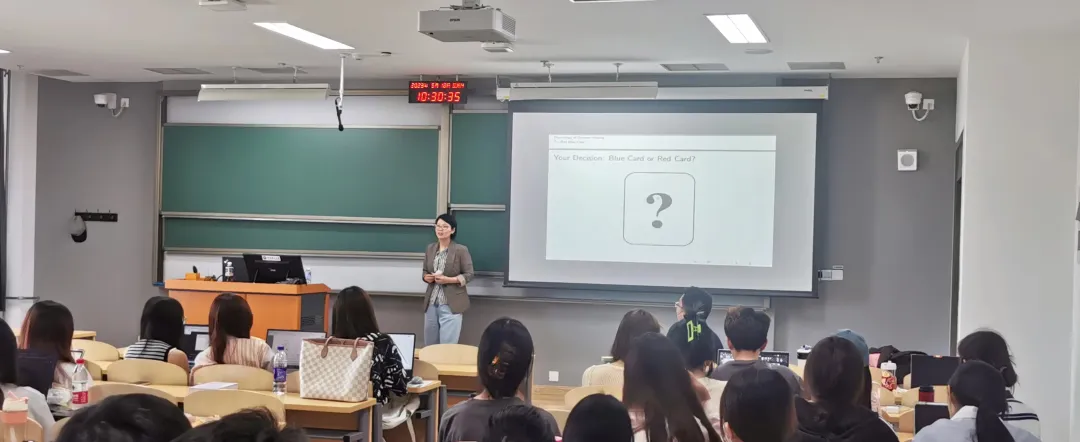

吕杰妤老师正在讲红蓝游戏卡片规则

吕杰妤老师正在讲解游戏结果

吕杰妤老师 -中央财经大学-

现任中央财经大学社会与心理学院心理学系讲师。毕业于英国伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London),获实验社会心理学博士研究生学位。发表包括《Basic and Applied Social Psychology》、《Experimental Brain Research》、《Brain Research Bulletin》等SCI/SSCI/CSCI/CSSCI论文十余篇,出版学术著作《共情与合作》,担任《Basic and Applied Social Psychology》、《Experimental Psychology》等著名学术期刊匿名审稿人。

她的研究兴趣为人际互动,群体中人际互动中人的决策的影响。具体研究方向为采用经济学范式公共品问题(public goods game)来研究人的合作行为,以及如何促进人的合作行为是研究的核心问题,并采用多种技术(行为实验,认知神经以及元分析)对这些研究问题进行探讨。

专题讲座二:跨期决策

讲座内容:

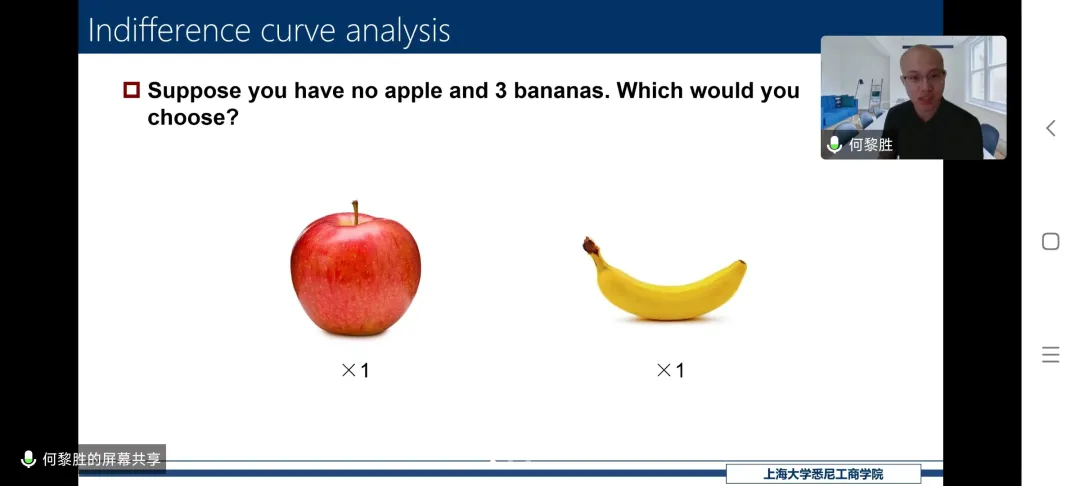

通过香蕉和苹果的线上交互游戏,何老师帮助员工理解跨期决策的经典研究,并介绍了折扣效应模型等经典跨期决策理论。

何黎胜老师正在与员工互动

何黎胜老师 - 上海大学 -

上海大学悉尼工商学院副教授/硕士生导师、中国心理学会决策心理学专业委员会委员、英国华威大学管理学博士、美国宾夕法尼亚大学心理学博士后。发表包括《Science》、《Psychological Review》、《Management Science》等SCI/SSCI国际顶级期刊论文十余篇,担任《Psychological Review》、《JEP:General》、《Journal of Mathematical Psychology》、《Theory and Decision》等国际著名学术期刊匿名审稿人。

他主要研究个人和组织的决策与学习过程,并将实验方法和计算建模相结合,以揭示管理与经济行为背后的认知情感机制。

三、科研项目实验

科研项目实践分为了6个专题,员工自由选择题目,并完成全流程研究。

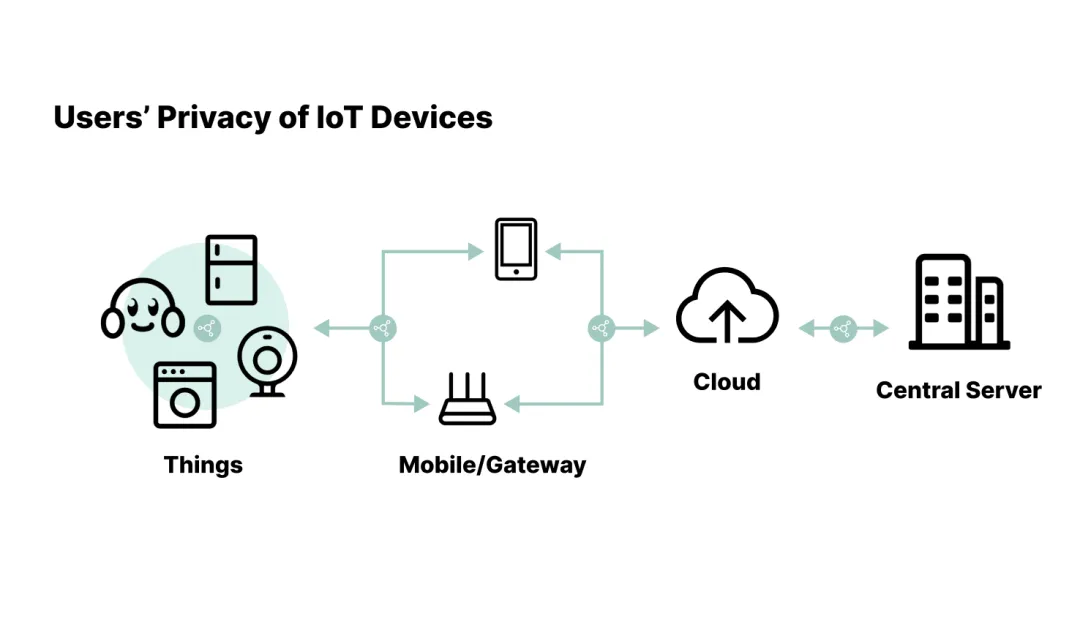

1.自我中心折扣对物联网隐私决策推荐效应的调节作用

小组成员:

林晓雯、孙雨晴、王心畅、周昂旭

摘要:

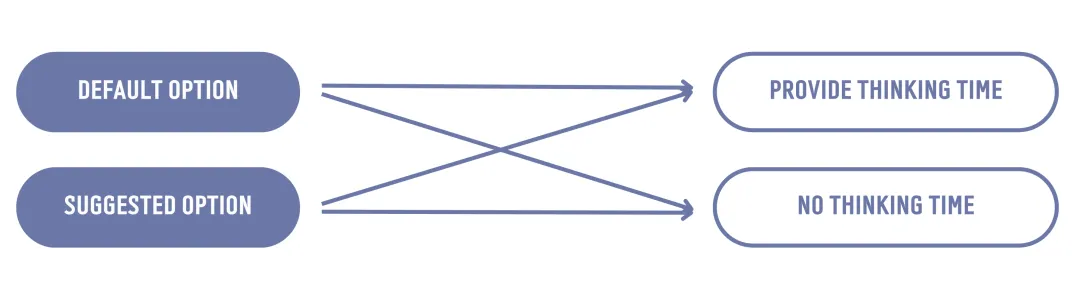

本研究旨在验证建议和默认选项对物联网隐私决策的影响是否有差异,及该差异是否受到中心折扣的调节。通过设计四组情景下的决策问卷,分析人们在隐私决策中的倾向性和行为。结果显示个体对于默认选项和建议选项的接受率无显著差异,且自我中心折扣无调节作用。

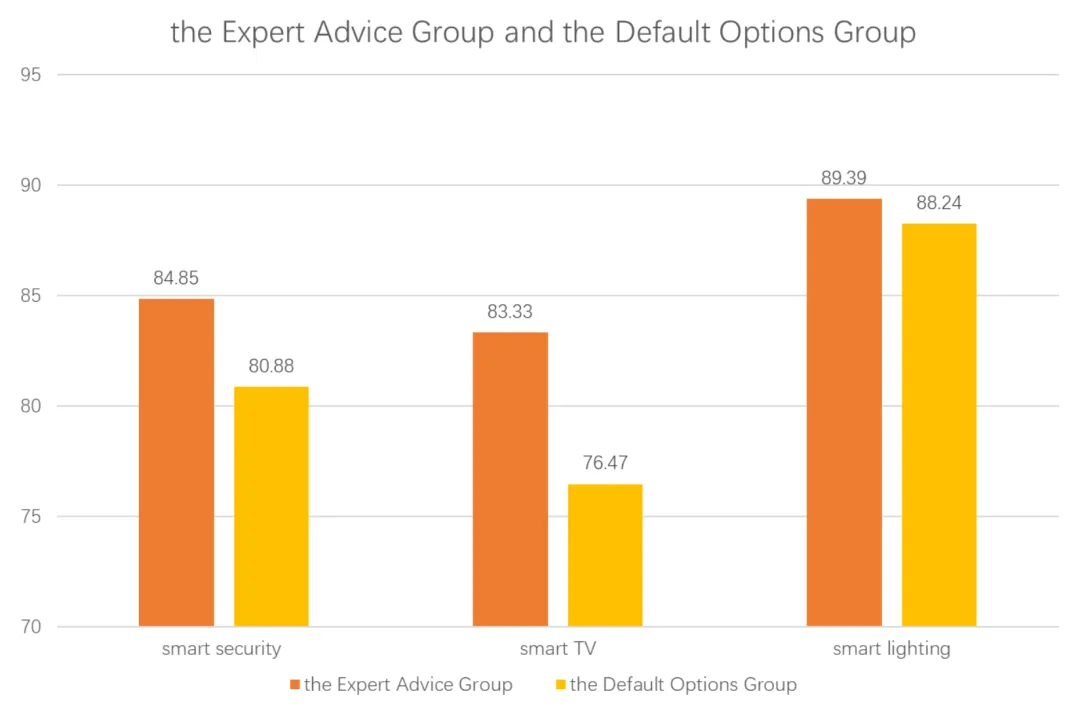

2.责任感知对物联网隐私决策推荐效应的调节作用

小组成员:

周妍、王婧怡 、苏姗姗、王沁然

摘要:

本研究旨在探究责任感知在推荐影响决策结果中发挥的作用,围绕影响物联网隐私决策的关键因素,通过模拟界面设置实验收集用户在建议选项、默认选项、不推荐三种情景下的隐私数据共享情况。结果显示,责任感知不存在中介效应,但与推荐存在一定的交互作用。

小组成员:

李秉权、吴梦婷、宋博文、辛悦铭

摘要:

本研究旨在从责任感知的角度探讨手机权限隐私设置中默认设置和建议对用户隐私决策的影响。通过采用手机隐私权限中四类隐私权限,在模拟手机界面中实验人员记录用户操作,分别设置四组实验界面:“默认开启”、“推荐开启”和无指向性的对照组。采用单因素被试间设计,记录被试者在不同实验界面下的隐私决策,再以问卷的形式对其责任感知进行评估。

小组成员:

崔文婷、李苑瑜、张丽媛

摘要:

本研究旨在研究默认和建议对隐私决策的影响,并潜在受到责任分担的调节的影响。通过设计一个线上实验来对此进行验证,将用户分为2组,让他们在默认和建议的不同情境中进行隐私决策,并通过主观问卷评估责任分担意识。实验结果表明:默认和建议都分担了决策者的责任,且建议分担更多的责任。

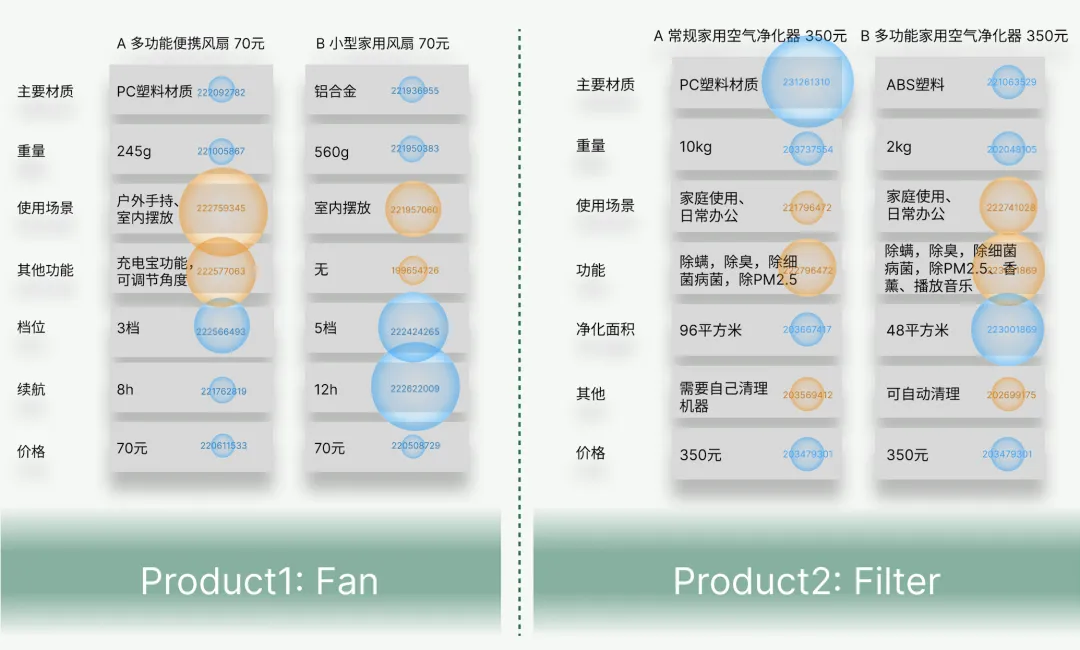

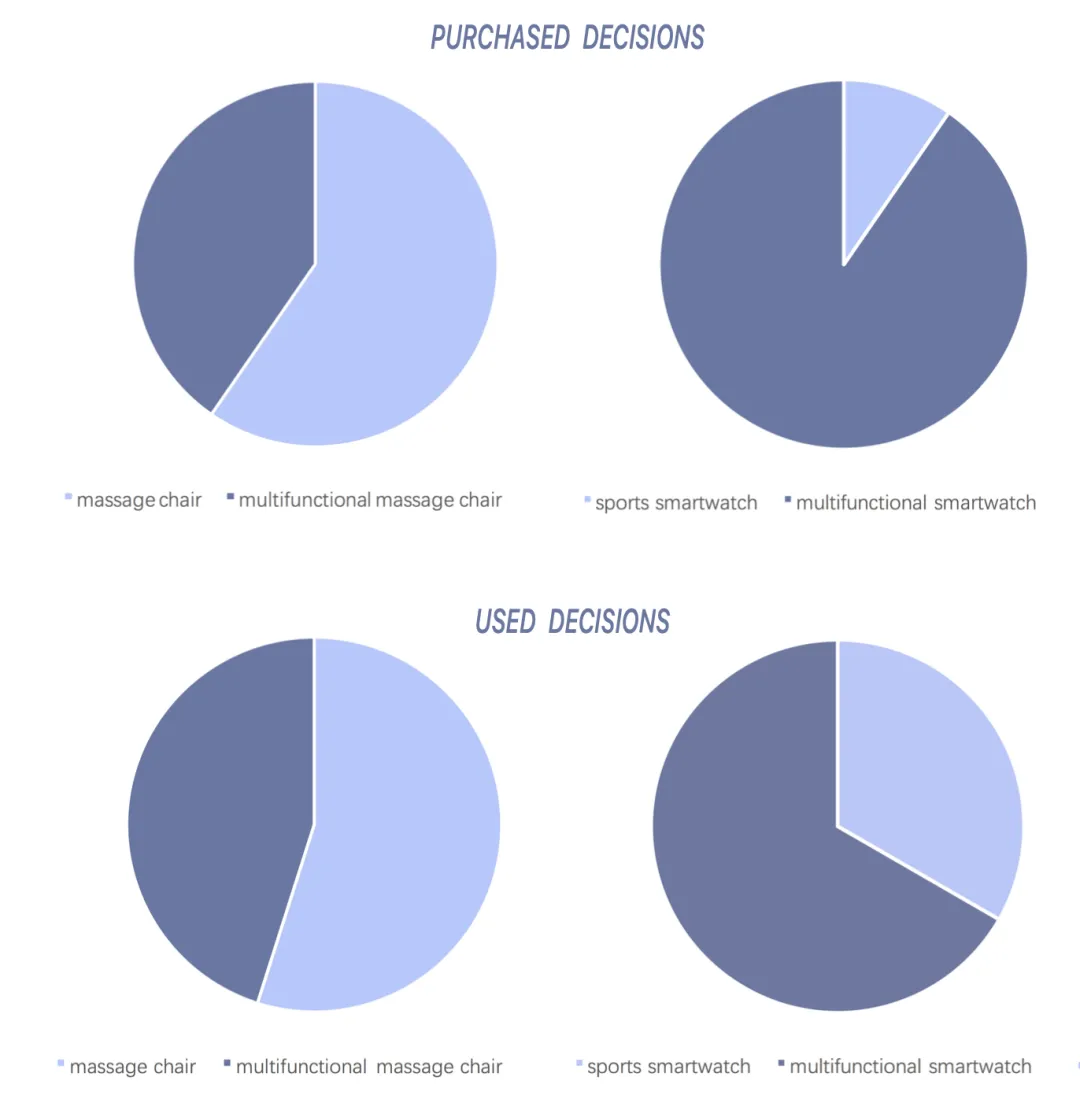

3.产品设计策略对消费与使用决策的影响

小组成员:

马绿汀、张驰 、王凯歌、解一非

摘要:

本研究旨在探究产品设计策略对消费及使用决策的影响。通过Mouselab WEB的线上鼠标轨迹追踪的实验方法,收集被试者实验中鼠标的悬停时间、点击次数和信息间的转化过程等数据来分析被试者进行购买/使用的决策行为。实验结果显示,消费者在购买使用长期效益的产品时,产品的质量属性对购买决策的影响更大。

小组成员:

刘世娇、刘小玉、韩佳燔、黄辰雨

摘要:

本研究旨在探究不同质量产品对消费者在购买和使用决策上的影响进行研究,着重研究点在于产品的质量和功能两个要素对于消费者的购买和使用决策产生的影响。通过设计实验,发放问卷,数据分析进而得出最终结论。

小组成员:

郝兆钰、杨欣雨、邢子钰、孙艺介

摘要:

本研究旨在确定产品设计策略对用户购买意愿和使用意愿的影响。我们通过设计2x2混合实验设计,并使用Mouselab WEB的开源代码设计了一个问卷网页,收集用户选择过程中鼠标移动的轨迹。通过对收集到的数据进行分析,可以明显看出无论是使用组还是购买组,被试者更倾向选择高性能的产品。这个数据结果促使我们进一步考虑人们的行为。

4.视觉图像对食物选择的影响

小组成员:

闫冉、白昕卉 、王苏晗

摘要:

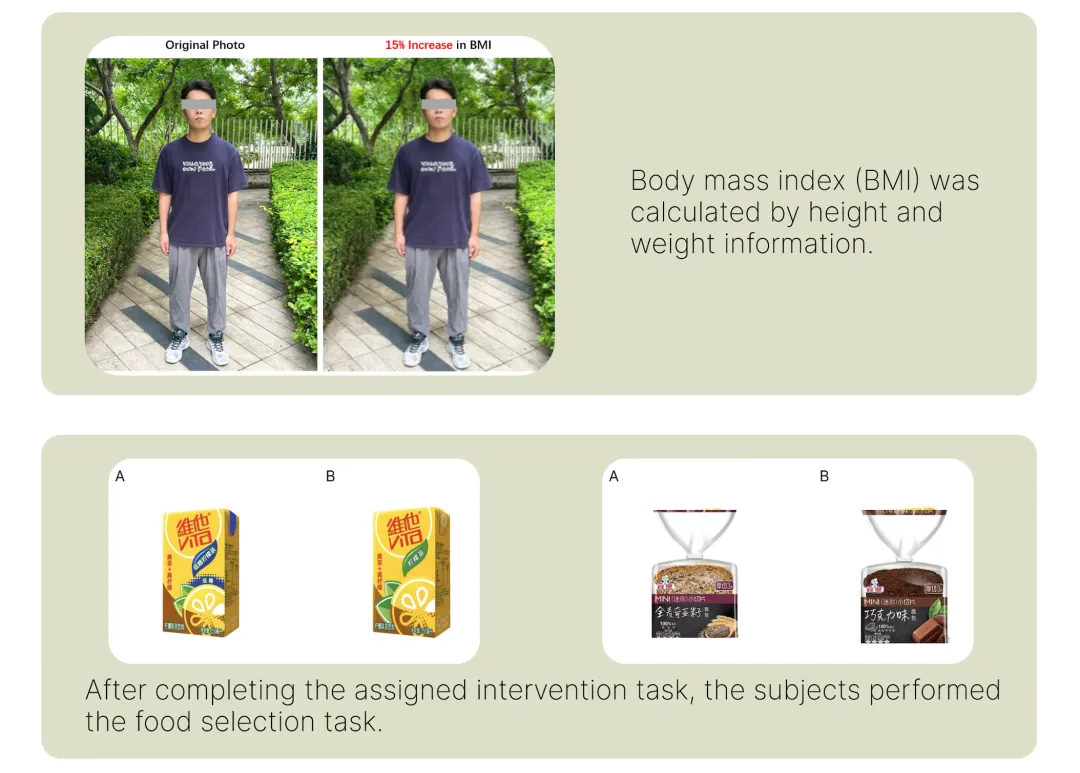

本研究旨在调查视觉图像对饮食选择的影响,通过为被试提供由人工智能或自我操作生成的个人体重变化照片并记录他们对饮食的选择倾向。结果显示与自我操作的自我形象相比,被提供人工智能生成的自我形象的被试选择了更多健康饮食选项。

小组成员:

李枚、杨姗姗 、岳冠柔、李玲瑞

摘要:

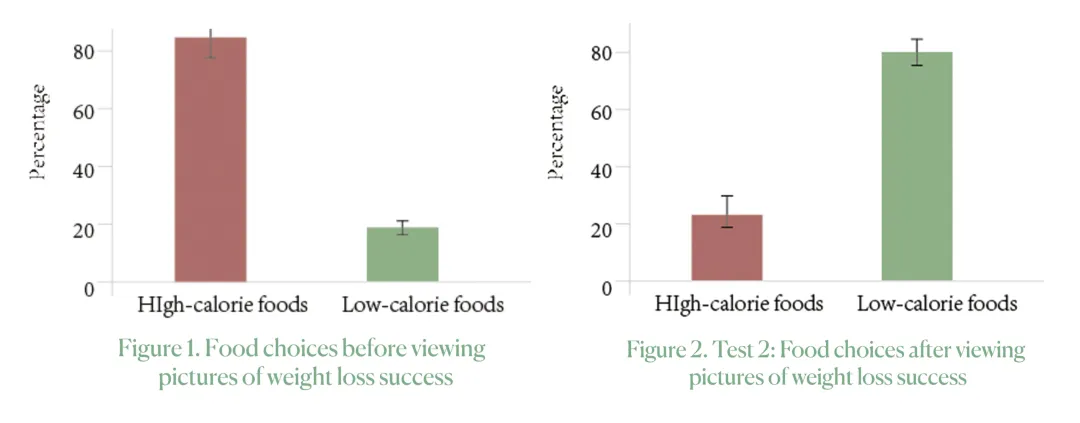

本研究基于情景性未来思维旨在探究与代表潜在未来自我的“减肥”与目前现状的视觉图像进行互动,是否可以激励人们在当下做出更好的食物选择。情景性未来思维(EFT)指的是个体预先体验事件而将自己投射到未来的能力。EFT已被证明是减少时间折扣的有用工具,并帮助个人考虑未来行为的潜在奖励或惩罚。

小组成员:

杨哲瀚、莫萱萱、许琳慈、杨昕迪

摘要:

本研究旨在通过实验分析探讨情景式的未来思维对喝奶茶的意愿以及奶茶糖度选择的影响。实验设计包括一个对照组(Info组)和两个实验组(AI组和App组)。通过分析实验结果,研究发现情景式的未来思维对用户喝奶茶的意愿以及奶茶糖度选择选择产生显著影响。结果显示,深入理解未来预期决策对饮食选择的影响提供了实证支持,并对个体在面对饮食选择时做出更加理性和健康的决策具有重要意义。

5.颜色对消费决策的影响

小组成员:

康明玉、张聪聪、费滢洁、魏玮

摘要:

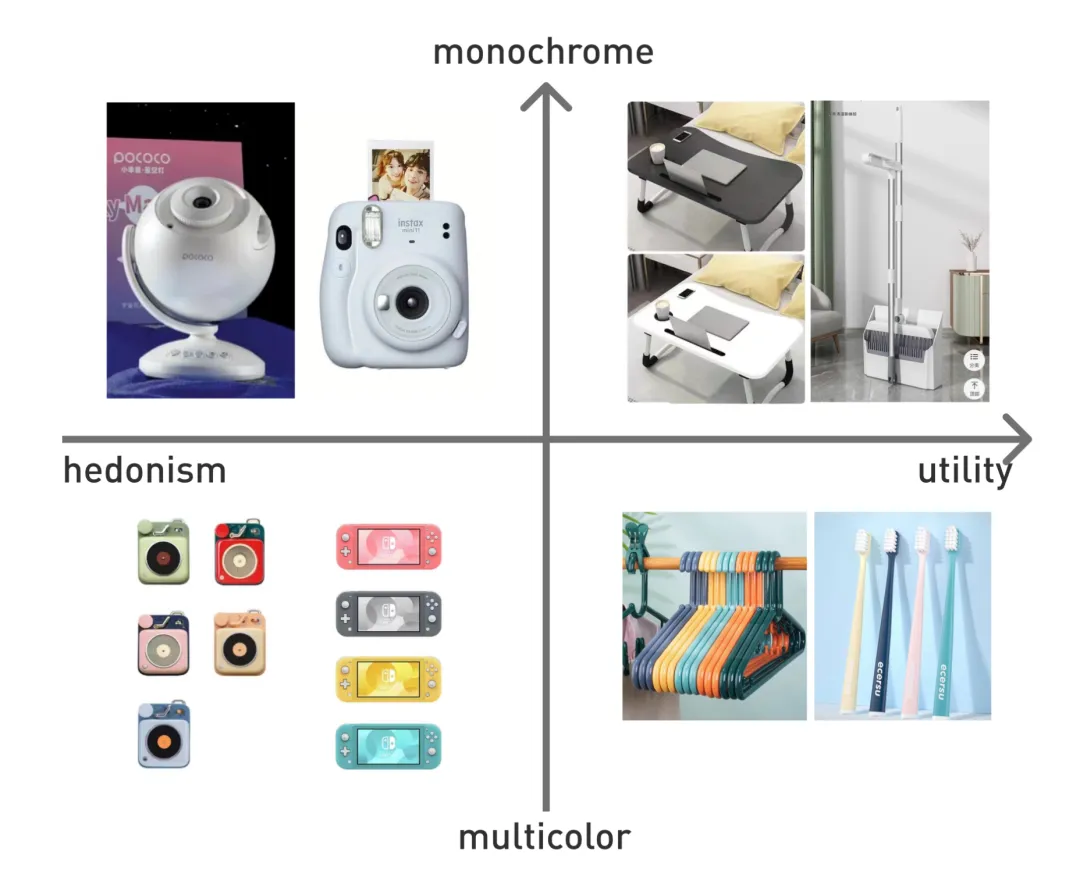

本研究主要调查了色彩丰富度(单色和多色)如何影响消费者对享乐和实用商品的消费倾向。通过在线问卷实验(参与者总数 = 67),结果显示,多色(相对于单色)可以增加享乐商品的消费,从而说服个人购买更多享乐商品。

小组成员:

陈丁、王一芮、曹晋云

摘要:

本文主要探究不同颜色对老员工在音响消费决策上有何影响。通过设置问卷调查(共82份),进行实验开展。最终得出结论:老员工更喜欢有多种配色选择的产品。因此,在制订产品设计和营销战略时,企业需要考虑不同专业老员工对于颜色的差异,以更好地满足消费者需求,提高产品市场竞争力。

小组成员:

方雅妮、王雪颖、彭宇瀛、左孝林

摘要:

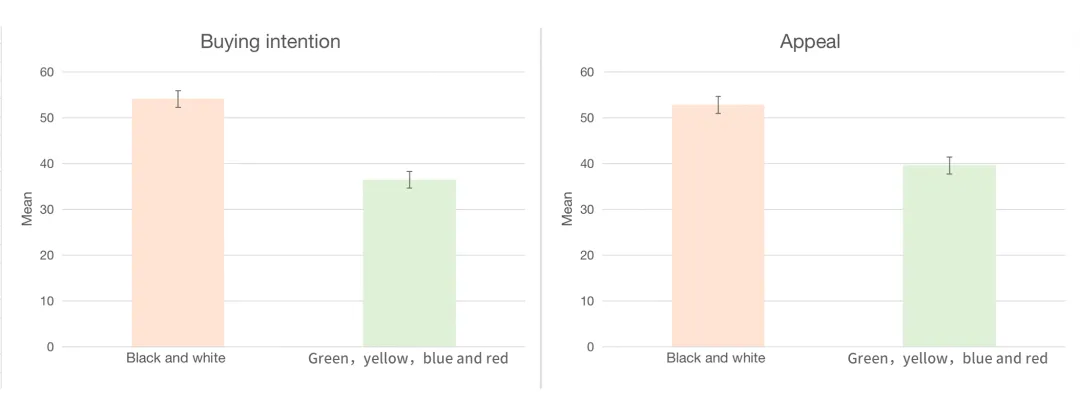

本研究旨在探究头戴式耳机颜色数量对消费者购买决策的影响。通过实证研究和消费者调查方法,我们收集了头戴式耳机颜色与购买决策之间的关联性数据,并进行了定量和定性分析。研究结果表明,增加颜色数量并不能增加用户的购买意愿,反而可能导致用户选择困扰,降低购买意愿。年轻人对黑白类经典色的购买意愿和吸引力要大于其他颜色。性别在头戴式耳机颜色选择方面没有明显差异。

小组成员:

胡永清、张思琪、李沐阳、王一凡

摘要:

本文旨在探究相同产品下,不同颜色对消费者对于产品在购买意愿和态度上的影响。通过认知心理学实验,采用问卷调查的方法,从购买意愿和产品对于用户吸引力两个维度。最后到了如下结论:1、用户在产品相同的情况下,不同色彩对于产品购买意愿的排列为:用户对于中性色产品的购买意愿最强,其次是蓝色和绿色产品,最后是黄红蓝色和青黄紫色产品。2、在产品相同的情况下,不同色彩产品对于用户的吸引力排列为:蓝青色产品对于用户的吸引力强于中性色产品对于用户的吸引力,中性色产品对于用户的吸引力强于红黄蓝色和青黄紫色产品对于用户的吸引力。

6.自我他人决策对物联网隐私决策中行为意图不一致的调节作用

小组成员:

黄奥博、史佳乐、管建芳、赵甜甜

摘要:

本研究旨在探讨个人智能设备数据分享中出现的“意图行为不一致”现象的原因。以解释水平理论和隐私计算理论为依据,通过决策方式(意图行为)和决策对象(自我他人控制)双因素混合实验验证了个人智能设备数据分享中的“意图行为不一致”的现象,但意图行为是否是通过心理距离影响隐私计算,进而导致“反向意图行为不一致”尚未得到验证。

小组成员:

潘文娟、李晋慧、化美姿、庞慧敏

摘要:

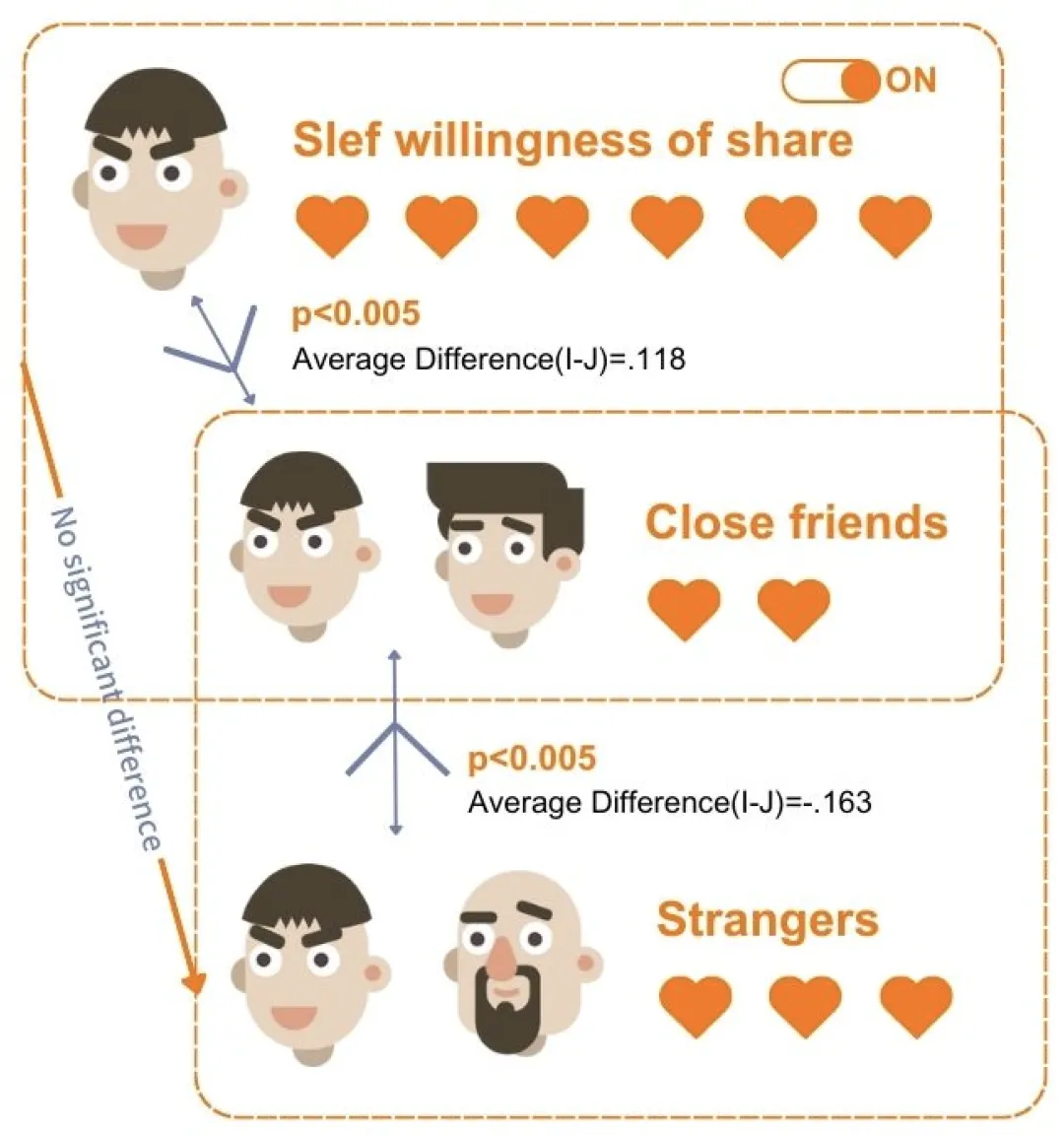

本研究旨在从隐私决策角度出发,研究心理距离和决策方式上的分享意愿差异性。本研究设置了2(决策方式:意图和行为)×3(心理距离:自己、亲密和陌生)实验。其中,通过网站,被试在模拟环境下,测试一个决策方式下3种心理距离的分享意愿。通过方差分析结果和广义线性模型,我们发现人们行为的分享意愿强于意图的分享意愿。并且,相比于为亲密关系做决定,人们更愿意共享自己的信息,也更愿意替陌生人共享他们的信息。然而,决策方式和心理距离不存在交互作用。

四、结课汇报

最后,本课程和色彩研究课程(课程)联合主办了“首届国际色彩与决策年会”,并通过会议展示了课程的研究成果。

会议海报